KFBG最新研究顯示不同本土樹種在不同階段對復育方法及環境條件有不同響應

高清圖片下載:https://s.kfbg.org/QVhMBU

(香港 – 2025年5月23日)嘉道理農場暨植物園(Kadoorie Farm and Botanic Garden, KFBG)在園區內進行的一項最新研究發現,本土樹種在森林復育的初期會因應環境條件和人工復育方法而有不同的反應,而這些反應亦會隨著樹木的生長而變化。

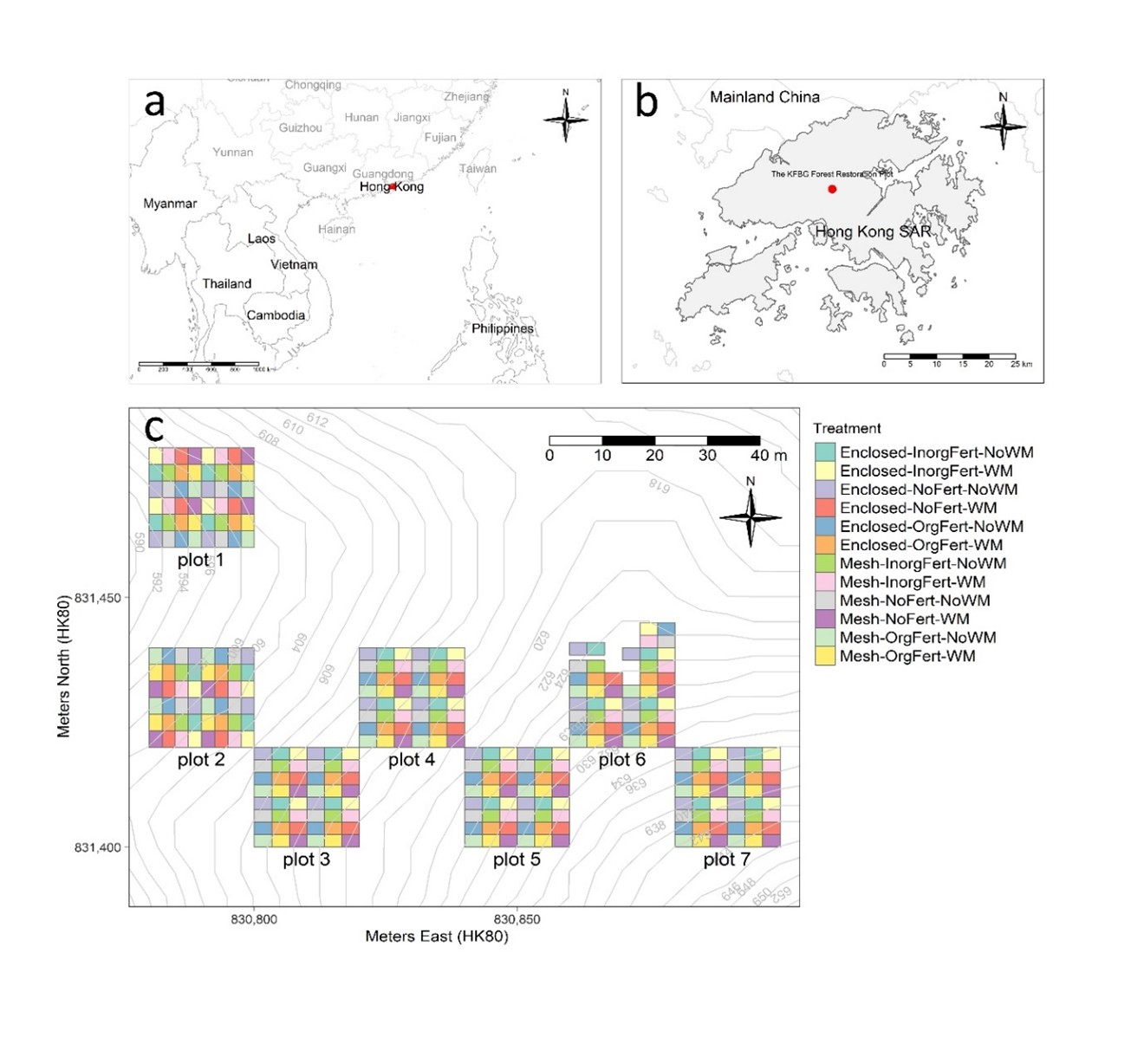

工作人員於2013年在7塊20m×20m的森林復育樣地中種植了近4,000株香港本土樹苗,包括南酸棗(Choerospondias axillaris)、竹葉青岡(Quercus neglecta)等12個樹種,這些樹苗分別採取安裝護樹網、鋪設防草墊、施肥等不同的人工復育方法,藉此研究哪種方法最為有效。研究人員從模型中提取了每株幼苗所處位置的地形因素,包括海拔、坡度、坡向等數據,並測量了2014、2015及2017年間每株樹苗的高度及基徑(basal diameter)。研究員透過分析每個因素以及部分因素之間的交互作用,分析哪一個因素在展開復育的首四年對樹苗的影響最大。

研究結果顯示,爲樹苗安裝護樹網(tree guard)不僅能防止野生動物啃食,還提高存活率——四年後幼苗的存活率仍達到86.4%,護樹網在種植之後的一至兩年間亦能夠有助幼苗的生長。然而,一旦樹苗頂部長至高過護樹網(約90cm),大部分樹種的生長速度都會放緩,但也有少部分樹種,如琉球女貞(Ligustrum liukiuense),其生長速率相對穩定,對不同復育措施的影響較不敏感。從整體角度來看,地形因數和復育方法對樹苗的生存和生長解釋力(explanatory power)有限,但如果以單一物種為考量,地形因數和復育方法對樹苗的表現往往具有較高的解釋力,且在不同生長階段中,其影響力亦有所變化。

KFBG森林復育項目的負責人、植物保育部主管紀仕勳(Stephan Gale)博士說:「種植本土樹種是復育森林生物多樣性並賦予其多種生態功能的先決條件,然而,人們對絕大多數本土樹種的認識仍十分有限。理解森林結構的形成過程,以及它如何促進生態功能,是森林復育中既複雜又關鍵的挑戰。此外,森林復育是一項漫長且資源密集的工作,需要持續的專注與穩定的資金支持。同時,系統性地收集研究數據,深入分析並解釋相關結果,從而爲科學界貢獻新知識,一支專注且專業的研究團隊是不可或缺的。」

KFBG植物保育部高級生態學主任、本研究的第一作者暨通訊作者張金龍博士表示:「森林復育不單是種樹,更需要通過科學和「從實踐中學習」的方式進行,最終目標是要復育一個能夠正常運作、具有高度生物多樣性且功能齊全的生態系統,這就需要以生態科學的規律為基礎。本研究結果表明,物種多樣性在森林復育中至關重要。我們需要了解每個物種在森林復育,特別是群落構建過程中的角色與反應。當然,本研究目前主要聚焦單一個體,接下來,我們將進一步從更宏觀的角度,例如氣候、功能性狀(functional traits)以及進化歷史等層面,分析這些因素如何影響森林復育過程中的物種與群落,以達致最佳的復育成效。」

自2013年起,KFBG植物保育部在大帽山北坡的園區範圍內開展森林復育項目,每年種植超過 3,000 株本土樹苗,涵蓋數十種樹種,所有樹苗均在園內的本土樹木苗圃培育。自2022年起,該項目獲得中電(CLP Holdings Limited)資助,以恢復已退化的熱帶景觀的生物多樣性,使其重現生機,並進一步深化對森林復育生態規律的研究。為表彰其在本領域的開創性工作,KFBG於2024年成爲全球生物多樣性標準(The Global Biodiversity Standard, TGBS)的地區性中心之一。TGBS是近期推出的一項框架,將本地生物多樣性及生態功能視為生態復育的關鍵目標,並通過適應性管理,在整個復育過程中持續維持這些核心目標。KFBG 的多名員工已獲TGBS認證為評估員,並應用該方法提升對香港及華南地區第三方生態復育項目的評估能力。

延伸閱讀:

Zhang, J., Cardoso, F. C. G., Zhu, H., Cheuk, M. L., Fischer, G. A., & Gale, S. W. (2025). Temporal shifts in the importance of environmental factors and management interventions among species in the early stages of forest restoration. Journal of Forestry Research, 36(1), 56. https://doi.org/10.1007/s11676-025-01857-4